前言

在 API 网关中使用缓存的主要目的如下:

- 响应速度快

- 降低后端负载

- 节省成本

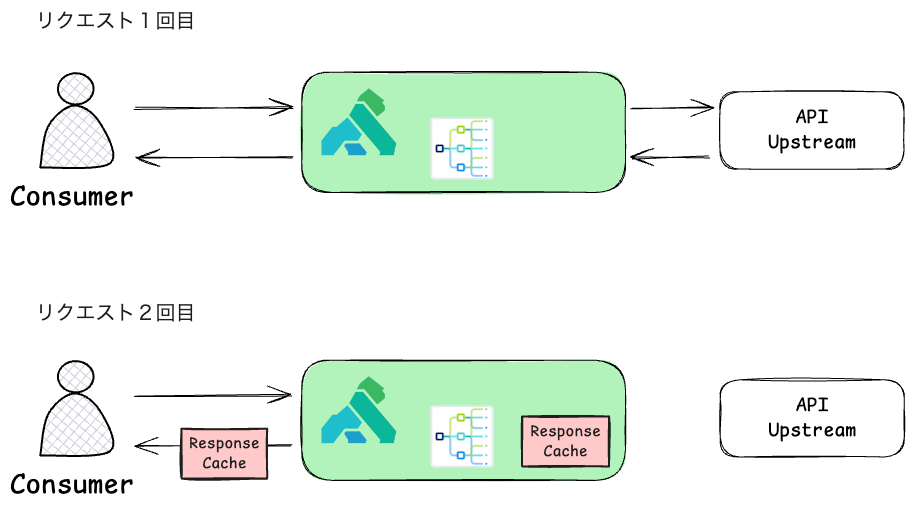

上方(第一次请求)流程:

- 客户端向 Kong Gateway 发送请求

- Kong Gateway 将请求转发到后端(上游服务)

- Kong Gateway 收到后端响应,并将其作为响应缓存保存

- 将响应返回给 Consumer

下方(第二次请求)流程:

- 客户端再次发送相同请求

- Kong Gateway 检查缓存,直接返回已保存的响应

- 此时无需访问后端,响应速度大幅提升

- 只要 TTL(缓存有效期)未过期,该缓存即可被使用

Kong 的缓存功能通过插件实现。只需启用插件并进行必要配置,即可轻松使用缓存。你可以精细控制缓存的有效期和目标数据,满足不同场景需求。此外,缓存本身也可以外部存储,即使在大规模系统中也能高效运行,并与 Kong 的高可扩展性结合。

缓存的基本概念

缓存是一种临时存储频繁访问数据、以实现高速响应的机制。大部分缓存数据存储在内存(RAM)中,响应极快。缓存包含以下三要素:

- 缓存键:用于标识存储数据的唯一标识符

- 缓存数据:实际存储的响应数据

- TTL(Time-To-Live):数据的有效期

Kong Gateway 提供的缓存功能

Kong 提供了两种缓存插件:

Proxy Caching Proxy Caching Advanced

Proxy Caching

Proxy Caching 插件会缓存 HTTP 响应,对后续相同请求直接返回缓存数据,从而最小化对后端服务的访问,提高 API 性能。

首先,创建测试用 Service 和 Route。

| |

然后,为 Service 创建 Proxy Caching 插件。

插件配置

| |

该命令会为 uuid_service Service 注册如下配置:

- 插件:Proxy Cache

- 缓存存储位置:内存(Memory)

动作验证

首先发送第一次请求。

| |

查看响应:

- X-Cache-Key:每个请求计算的缓存键,详细算法见这里

- X-Cache-Status:缓存状态。第一次请求还未缓存,显示为

Miss - X-Kong-Upstream-Latency:Kong 到上游 API 的延迟。需要访问后端,耗时 480ms

接着,同一客户端再次发送相同请求。

| |

与第一次响应对比:

- X-Cache-Key:相同请求,键相同

- X-Cache-Status:第二次请求,响应已缓存,显示为

Hit - X-Kong-Upstream-Latency:无需访问上游 API,延迟为 0ms

结果是,原本 480ms 的延迟被缩短为 0ms,响应时间大幅提升。

内存缓存的局限

Kong Gateway 的缓存若存储在内存,单节点环境下没问题,但多节点环境下会有如下隐患:

- 每个节点有独立内存,缓存数据仅存于本地

- 客户端在多节点间负载均衡时,节点间缓存不共享,部分请求会出现缓存未命中(Miss)

- 节点重启后,内存缓存全部丢失,后端负载可能骤增

为解决此问题,需在节点间共享缓存。OSS 版 Proxy Caching 仅支持内存,Proxy Caching Advanced 则支持内存和 Redis。

Proxy Caching Advanced

Kong Gateway 的 Proxy Caching Advanced 插件支持将缓存存储在 Redis,实现多节点间缓存共享,提升一致性和性能。

插件配置

使用 Redis 时的主要配置项如下:

| 配置项 | 说明 | 示例 |

|---|---|---|

| strategy | 缓存存储方式 | redis |

| redis.host | Redis 服务器主机名或 IP | 127.0.0.1 |

| redis.port | Redis 服务器端口 | 6379 |

| redis.password | 连接 Redis 的密码 | kong |

| |

动作验证

配置完成后,与前述方法一样,连续两次请求同一接口,第二次响应时间会明显缩短。

| |

总结

本文介绍了 Kong Gateway 的缓存原理及用法。实测命中缓存时响应时间大幅缩短。单节点环境下可用内存缓存,多节点环境建议用 Proxy Caching Advanced 配合 Redis。